犬山城がかつて「日本唯一の個人所有の国宝」だったって知っていましたか?私も初めて知ったときはびっくりしました。

この記事では、犬山城の個人所有と固定資産税の仕組みや歴史、相続のリアルまで、わかりやすくお話しします。読めば、文化財と税金の意外な関係がすっと理解できますよ。

- 犬山城の個人所有で固定資産税がどのように決まるのか、その仕組みと評価方法

- 成瀬家が犬山城を所有してきた歴史的背景と特別な経緯

- 犬山城の相続税評価額の算出方法と文化財ならではの軽減ルール

- 維持管理にかかる費用と、国や自治体からの補助制度の実態

犬山城の個人所有と固定資産税の実態とは?驚きの背景と成瀬家の関係性

犬山城はかつて「日本唯一の個人所有の国宝」として知られていました。なぜ成瀬家が所有し、どのように税金が課されていたのかを深掘りします。

- 犬山城の個人所有で固定資産税はどうやって決まる?制度の基本をわかりやすく解説

- 個人所有しているのは誰?その所有者の正体に迫る

- 個人所有なのはなぜ?歴史的経緯と背景をひも解く

- 犬山城を所有する成瀬家とは?江戸時代から続く名家の歴史

犬山城の個人所有で固定資産税はどうやって決まる?制度の基本をわかりやすく解説

私たちの暮らしと同じように、城のような文化財であっても、土地や建物として登記されている限り固定資産税の対象になる仕組みなんですよ。

まず、固定資産税は「土地」「家屋」「償却資産」にかかる地方税で、それぞれの評価額に基づいて税額が決まります。

犬山城が個人所有されていた時代も、当然その建物としての評価や土地の評価が、税務台帳(名寄帳)に記載されて課税対象となっていたはずです 。

制度自体はとってもシンプルで、「1月1日時点で誰が所有しているか」を基準に課税されて、納税通知が届く流れです 。

個人所有しているのは誰?その所有者の正体に迫る

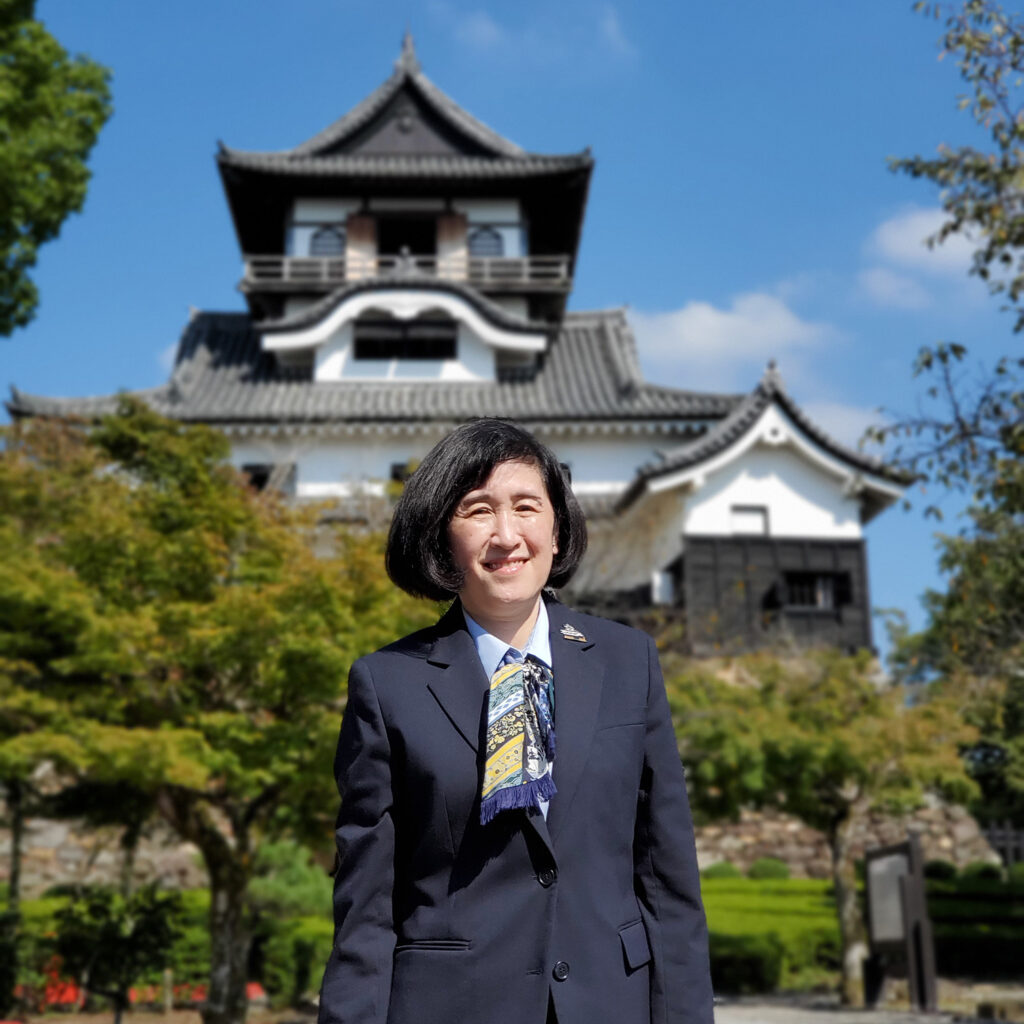

実は、2004年まで犬山城は成瀬家によって個人所有されていたんです。最後の城主としてその重責を担ったのは、13代当主の 成瀬淳子さん。

彼女が個人として犬山城を引き継ぎ、最終的に公益財団法人「犬山城白帝文庫」を設立して所有者として移管しました。

公益財団法人への移行後も、理事長として白帝文庫を率いているのが成瀬淳子さん。つまり、現在の所有者は法人名義ですが、その背後には成瀬家の血筋と継承が確かに息づいているわけです。

個人所有なのはなぜ?歴史的経緯と背景をひも解く

お城って、普通は国や自治体が管理するものですよね。でも犬山城は、明治時代にちょっとした“譲渡劇”を経て、成瀬家が所有し続ける「唯一の個人所有の城」になったんです。歴史の流れを整理しながら、簡単にご紹介しますね。

まず、明治6年(1873年)の廃城令によって、犬山城は一旦すべてが取り壊される運命にありました。でもどういうわけか、天守だけは残されたんです。

その後、明治24年(1891年)の濃尾地震で天守も大きな被害を受けてしまいます。そこで愛知県が「修復と維持を条件に、成瀬家に譲渡する」という提案をしたことで、明治28年(1895年)に所有が成瀬家へ移ることになりました。

この譲渡は、単なる形式ではありませんでした。成瀬家は自己資金と地元住民の寄付などを活用して修復工事を成し遂げ、その後100年以上にわたり維持管理を続けました。

その間、文化財としての価値も高まり、昭和10年(1935年)には旧国宝法による国宝に、さらに1952年には文化財保護法に基づく国宝に指定されています。

犬山城を所有する成瀬家とは?江戸時代から続く名家の歴史

犬山城が成瀬家によって守られてきたのは、ただの偶然じゃないんです。その背景には、江戸時代における幕府との関係や特別な立場が影響していて、だからこそ成瀬家が長きにわたって城主を務めることができたんですね。

成瀬正成は、徳川家康の小姓として若くして手腕を発揮し、関ヶ原の戦いでの功績を認められて3万5千石の領地を得ました。

そして、1617年(元和3年)、尾張藩の付家老という特別な立場で犬山城主に任じられたことが、成瀬家が犬山城所有の始まりでした。

その後、江戸時代を通して9代にわたり成瀬家が城主として続き、幕末期には一時的に犬山藩として独立するほどの地位になったんです。

制度上は大名に準じた存在だったものの、正式には尾張藩の付家老というユニークな立場だったんですね 。

こうして、成瀬家が守ってきた歴史は、ただの所有の継続ではなく、徳川幕府と尾張藩との信頼関係、そして地域における統治責任の証。まさに「信頼によって築かれた歴史の重み」があるんです。

犬山城の個人所有と固定資産税と相続税の関係とは?評価額や課税対象を徹底解説

文化財でも個人所有であれば税金はかかるのか?犬山城をめぐる相続税と評価額の考え方について、具体的な制度や課税の実態を紹介します。

- 相続税はかかる?評価額の算出方法とその根拠

- 文化財でも課税対象?犬山城のような資産に対する相続税の扱い

- 実際に犬山城を維持するには?所有者にかかる費用と補助制度

- よくある質問と税務の注意点まとめ

相続税はかかる?評価額の算出方法とその根拠

もし犬山城のような文化財級の建造物を相続したら…相続税ってどうなるんだろう?という疑問、ありますよね。実は、文化財に関しては一般的な不動産とは違って、評価額が大幅に控除される特例があるんです。以下で詳しくご説明します。

文化財建造物(例:国宝・重要文化財)の相続税評価

文化財保護法に基づき指定された建物(国宝や重要文化財など)については、通常の評価額から70%を控除した額が、相続税の評価額として採用されます。

これによって、相続税の負担が実質的に30%にまで圧縮されるという優遇措置があるんです。

文化財として指定されていない建物でも、歴史的風致などが評価される土地にも優遇あり

たとえば、犬山城下町のような歴史的な景観を維持する地域に位置する土地では、相続税評価額が30%減額されるケースもあります。

文化的・景観的価値が高い地域ほど、税務上の優遇を受けられるような制度が整っているんですね。

文化財でも課税対象?犬山城のような資産に対する相続税の扱い

犬山城のような国宝(=重要文化財の中でも最上位)に指定された建造物やその敷地も、相続の対象になれば相続税の課税対象です。

ただし評価額には大きな軽減ルールがあり、保存を後押しするための仕組みが整っています。

実務ではまず「文化財でないとした場合の価額」を出し、その価額から文化財区分ごとの割合(重文=70%、登録有形文化財・伝統的建造物=30%)を控除して評価額を求めます(=重文は実質30%まで圧縮)。

評価根拠は財産評価基本通達で、建物・敷地の双方に適用されます。

建物側の評価は、①固定資産税評価額が付されている場合はそれをベースに控除率を適用、②評価額が付いていない場合は再建築価額−減価の70%を「文化財でないとした場合の価額」として用いたうえで控除します。これは国税庁の通達(89-2)に明記されています。

敷地側も同様で、文化財建造物の敷地として使われている宅地は、通常の評価額から重文70%・登録/伝建30%を控除して評価します。

建物と一体の価値を形成する周辺の土地(場合によっては山林など)についても、同じ割合で評価減を適用できる旨が文化庁資料に注記されています。

なお、歴史まちづくり法など別制度の指定を受けたエリアでは、通達5の「評価方法の定めのない宅地」等の扱いに基づき、別枠の評価減(例:30%減)が認められた実例もあります。犬山城下町周辺で30%減額が適用された事例報告があり、指定の有無や区域の認定がポイントです。

最後に補足です。文化財の美術工芸品については、一定の条件(保存活用計画の認定・美術館等への寄託・公開など)を満たすと相続税の納税猶予の特例もありますが、これは主に「美術品」向けで、城郭建築そのものの取り扱い(建物・敷地の評価減)とは制度が異なります。

—保存と課税のバランスをとるため、課税はされるが評価を大きく引き下げる。これが、犬山城のような文化財建造物に対する相続税の基本的な考え方です。

実際に犬山城を維持するには?所有者にかかる費用と補助制度

犬山城を維持するには、目に見えない雑費から大規模修繕まで、実に膨大な費用が必要。そしてその負担を支えるのが、入場料収入や国や自治体からの補助・基金という制度なんです。

1. 維持にかかる費用の実情

犬山市の「犬山城費特別会計」予算を見てみると、令和6年度(2024年度)だけで歳出は約2.9億円にのぼります。内訳には修繕費、人件費、警備・消耗品代など、日常管理から保存整備まで幅広くカバーされています 。

2. 財源ラインナップ

このコストを支えるのは、主に以下の4つ。

- 入場登閣料:約2.28億円

- 国庫補助金:約2,015万円

- 施設整備基金の繰入金:約5,022万円

- 寄附金:数十万円単位

つまり、入場料収入だけでは賄えず、基金や補助・寄附が不可欠な状況になっているんです。

3. 補助制度と今後の課題

「国宝重要文化財等保存・活用事業費」の名目で、国からの補助金も毎年度数千万円規模で投入されています 。一方、「施設整備基金」も計画的に積み立てられており、突発的な修繕や災害対応時の財源としても活用されています。

このように、維持費の確保には複数の財源を効率よく組み合わせることが不可欠で、それこそが持続可能な保存管理の鍵になっているんですね。

よくある質問と税務の注意点まとめ

- 国宝である犬山城は、固定資産税や都市計画税が非課税になるんですか?

-

はい、なります。国宝や重要文化財に指定された犬山城本体やその敷地は、地方税法に基づいて固定資産税および都市計画税が非課税です。

- 所有者が亡くなったら、残された相続人が固定資産税をどう負担するの?

-

相続人全員が共有者として連帯で納税義務を負います。もし相続登記を行わなかった場合は、相続人全員に通知が届きます。

- 犬山城のような文化財を相続する際、相続税はどうなるの?

-

国宝などに指定された文化財建物や敷地は評価額に対して大幅な評価減(70%控除など)が適用される特例がありますが、相続税そのものが免除されるわけではありません。相続税はかかりますが、評価額は軽減されますので、実際の税負担は大幅に圧縮されます。

▼関連記事

犬山城と名古屋城どっちが観光におすすめ?アクセス・混雑・歴史・グルメで比較!

まとめ 犬山城の個人所有と固定資産税

ここまでの内容を簡単にまとめると、犬山城の歴史や税の仕組みには、意外と知られていない背景がたくさんあります。

個人所有の国宝なんて、最初はすごく特別な響きがありますが、その裏側には現実的な税金や維持費の重みがずっしりとのしかかっているんですね。

ポイントを絞ると以下の通りです。

- 犬山城は2004年まで成瀬家が個人所有しており、固定資産税の課税対象になっていた

- 固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税され、文化財でも評価額を元に計算される

- 国宝や重要文化財は相続税評価額が最大70%控除されるが、課税自体は免除されない

- 維持には年間約2.9億円が必要で、入場料や国庫補助金、基金で賄われている

- 多額の相続税負担が理由で、公益財団法人へ所有が移された経緯がある

こうして見てみると、犬山城の個人所有と固定資産税の話は単なる税務の話ではなく、文化財をどう未来へ受け渡すかという責任そのものに直結していると感じます。

数字や制度の向こうには、人の想いと地域の歴史がしっかり息づいているんですね。もし同じように文化財や古い家屋を受け継ぐ立場になったら、税制の仕組みだけでなく、維持のための資金計画や補助制度も含めて考えておくことが本当に大事だと強く思います。

参照元

コメント